الإخفاء القسري في اليمن.. ذاكرة الجريمة المفتوحة وسؤال العدالة المؤجلة

2025-04-06 الساعة 03:03م

في بلدٍ مزّقته الحروب، وغابت فيه مؤسسات الدولة، ظلّ ملف الإخفاء القسري أحد أعمق جراح اليمن وأكثرها إيلامًا واستعصاءً على الإغلاق. إنها جريمة لا تستهدف الجسد فقط، بل تمزق النسيج الأخلاقي للمجتمع، وتطعن القانون في قلبه، وتُبقي أسر الضحايا في حالة موت معلّق، يفتك كل يوم بالأمل والكرامة.??

محمد قحطان: من الغياب إلى الرمز??في قلب هذا الملف، يبرز اسم محمد قحطان لا كحادثة معزولة، بل كعنوان بارز لحجم التوحش السياسي، وكاشف صارخ لعجز العدالة. غيابه منذ 2015 دون أي معلومات عن مصيره، رغم كونه شخصية سياسية مدنية، جعل من قضيته مرآة للواقع الحقوقي في اليمن، ومحكًا أخلاقيًا لمدى إنسانية الفاعلين في المشهد، ولجدّية المجتمع الدولي في الانتصار لقيم الكرامة والحرية.??لكن تذكر قحطان، أو أي ضحية، لا يجب أن يظل فعلاً موسمياً عاطفياً، بل لابد أن يتحول إلى فعل وطني مستمر، يربط الماضي بالحاضر والمستقبل، ويستدعي بناء مشروع عدالة لا يقوم على الانتقام، بل على المساءلة، وجبر الضرر، وحماية الأجيال القادمة من التكرار.??

جريمة ممنهجة بلا تقادم??وفقًا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)، فهذه الجريمة تُرتكب عندما يُحتجز شخص على يد جهة رسمية أو تابعة لها، ثم يُنفى وجوده أو يُخفى مصيره، ويُحرم من حماية القانون. ويُعتبر الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية إن تم بشكل واسع أو منهجي، كما نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.??

وفي اليمن، لم تكن هذه الجريمة طارئة، بل هي متجذرة في تاريخ الصراع السياسي. من ضحايا انقلابي الناصريين والاشتراكيين ضد نظام صالح، إلى ضحايا صراعات "الرفاق" في جنوب اليمن، مرورًا بضحايا الانفجارات المتتالية في الحروب الأخيرة شمالًا وجنوبًا، حيث استُخدم الإخفاء كأداة قهر وتصفية حسابات سياسية وطائفية.??وغالبًا ما يترافق الإخفاء القسري مع تعذيب نفسي وجسدي بشع، ومعاملة لا إنسانية، وحرمان الضحايا من الرعاية الطبية والحد الأدنى من الكرامة. وقد وصفته الأمم المتحدة في تقاريرها بأنه:?"جريمة مزدوجة، تُرتكب ضد الفرد وضد مجتمعه، وتُضعف ثقة الناس بالمؤسسات، وتُغلق أبواب المصالحة."??

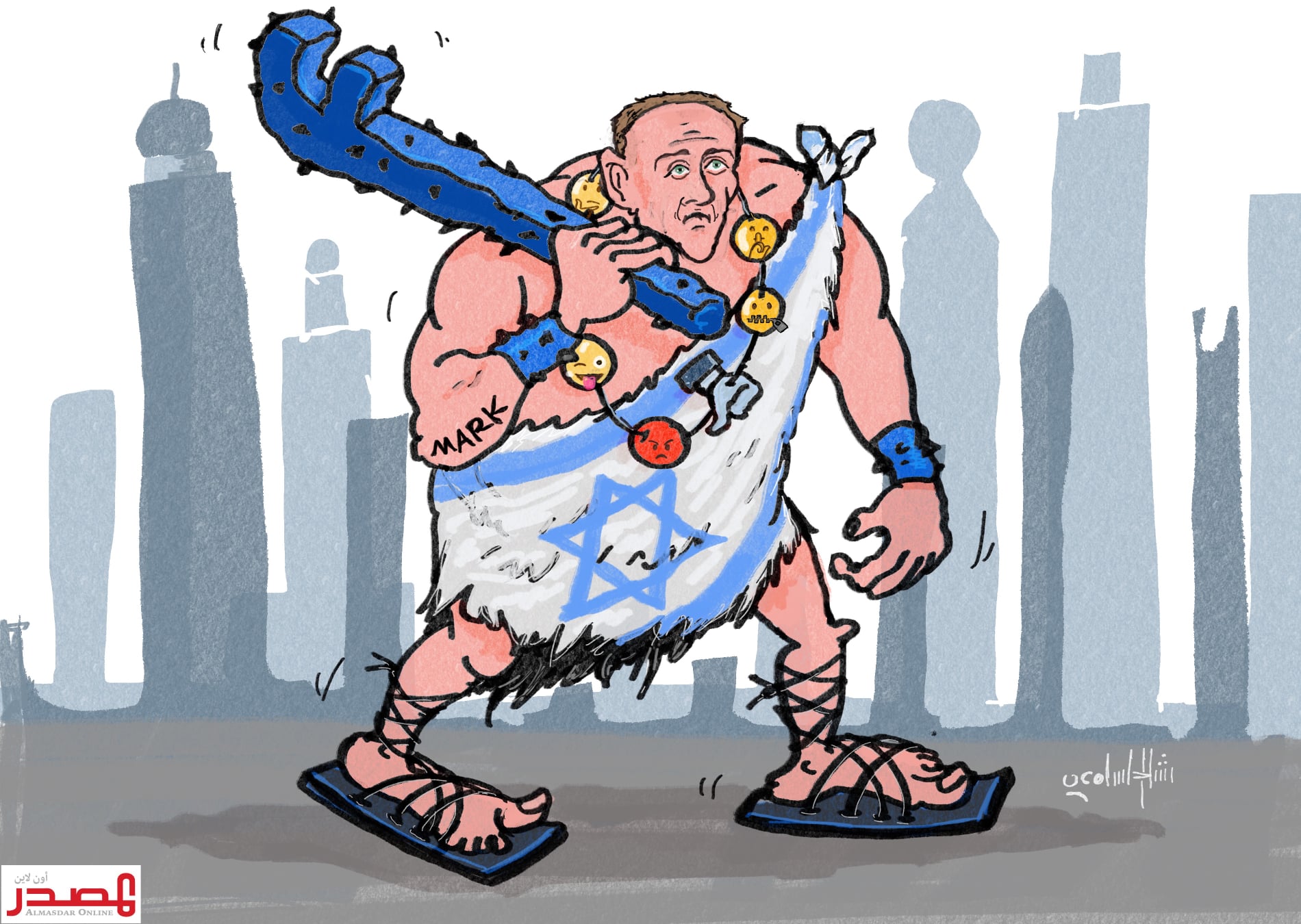

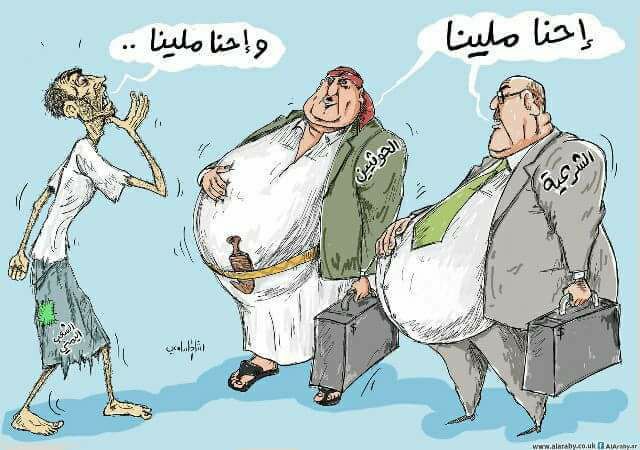

من الدولة القامعة إلى الميليشيات الموازية?مارست الدولة اليمنية بمختلف أجهزتها الأمنية هذه الجريمة خلال العقود الماضية، لكن الحرب الراهنة ضاعفت عدد الضحايا ووسّعت نطاق المجرمين. فبات الإخفاء يُمارس من جهات رسمية، وأخرى متمردة أو مدعومة خارجيًا، تتستر خلف شعارات التحرير أو محاربة الإرهاب أو الحفاظ على السيادة.??الأخطر أن هذه الجرائم تُرتكب في ظل صمت مجتمعي مريب، أو تواطؤ سياسي واضح، وغياب آلية قانونية وطنية فعّالة للتحقيق والمحاسبة، ما كرّس الإفلات من العقاب، وأفرغ القانون من مضمونه.??المجتمع المدني: ومضة في عتمة النسيان??رغم صعوبة الظروف، حاولت منظمات يمنية كـ"رابطة أمهات المختطفين"، و"مواطنة"، و"سام"، كسر الصمت، من خلال التوثيق، والحملات، ورفع التقارير إلى المحافل الدولية. لكن هذه الجهود ما تزال مشتتة ومحدودة الأثر، وتحتاج إلى دعم سياسي وإعلامي وشعبي حقيقي، وإلى وجود مؤسسة وطنية دائمة تتولى هذا الملف المعقد.??الإصلاح التشريعي والمؤسسي: أساس العدالة??لمواجهة هذه الجريمة ومنع تكرارها، لا بد من:?

- إنشاء هيئة وطنية مستقلة ودائمة تُعنى بملفات الاعتقال التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري، تملك صلاحيات قانونية للتحقيق، والمحاسبة، وتمثيل الضحايا.

- إصلاح شامل للتشريعات اليمنية لتجريم الإخفاء القسري صراحةً، ومواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

- اعتماد آليات تعويض فعالة، ودعم نفسي ومادي للضحايا وأسرهم.

- إدماج القضية في المناهج الدراسية، والفن، والإعلام، وتخليد ذكرى الضحايا، كي تبقى الذاكرة حيّة وتتحول إلى ضمير وطني.

??الإخفاء القسري... اختبار للضمير الوطني??الإخفاء القسري لا يُمارس فقط كأداة قمع، بل يكشف ما هو أبعد من الجريمة: انهيار الأخلاق، واحتقار الإنسان، واستباحة القانون باسم القوة. ومواجهته ليست ترفًا حقوقيًا، بل ركيزة لأي سلام حقيقي.??دعونا نجعل من ذكرى محمد قحطان، ومن آهات آلاف الضحايا المجهولين، نداءً وطنيًا جامعًا للعدالة، لا لعناوين سياسية مؤقتة. فالدول تُبنى بالذاكرة، والمصالحة تبدأ بكشف الحقيقة، لا بطمسها.

?ذكرى قحطان: مناسبة وطنية تتجاوز السياسة وتستدعي الضمير الجمعي??ينبغي أن تتحول ذكرى اختفاء محمد قحطان إلى مناسبة وطنية وإنسانية جامعة، لا أداة توظيف سياسي، ولا ساحة للمزايدة أو الشماتة أو البكائيات العقيمة. فمثل هذه الذكرى لا يجب أن تُختزل في سرديات حزبية ضيقة، ولا تُستخدم لاستدرار العواطف أو تصفية الحسابات، بل تُستحضر كدعوة صادقة لتجاوز قصور الأحزاب، وعجز الدولة، وصمت المجتمع.??إن كل يمني ـ من موقعه ـ كان طرفًا مباشرًا أو غير مباشر في هذه الجريمة، إما بالفعل أو بالصمت أو بالتبرير أو بالإنكار. ولهذا، فإن تحويل قحطان إلى رمز يتجاوز السياسة نحو الأخلاق، يمنح المجتمع حصانة سلوكية وفكرية، تُرسّخ ثقافة إنسانية تُدين الجريمة بذاتها لا بمن وقعت عليه، وتمنع تكرارها بحق أي إنسان مهما كان انتماؤه. في الإخفاء القسري، لا توجد أطراف محصّنة، فالكل خاسر، والكل معني بالعدالة.

?الاعتبار من مآسي الآخرين: عندما تتحول السياسة إلى وحش??ولعل في مآسي الإخفاء القسري في المغرب وسوريا ودول أمريكا الجنوبية ـ من تشيلي إلى الأرجنتين ـ ما يستدعي التأمل والاعتبار. فقد تحوّلت السياسة هناك إلى أداة حيوانية غير سوية، تُدار بلا عقل أو رحمة، تكشّر عن أنيابها في وجه المعارضين والمخالفين، وتمارس كل صنوف الجرائم من الإخفاء إلى التعذيب، بل والتلذذ بالألم كأنها قوة مفرغة من أي وعي إنساني.??إن هذه التجارب يجب أن تبقى نصب أعيننا، لا للتشابه فقط، بل لندرك كيف يمكن للسلطة أن تنقلب من وسيلة إدارة الحياة إلى آلة تفريخ للموت والأوجاع، حين تغيب المحاسبة وينهار الضمير العام. وإذا لم نواجه الإخفاء القسري في اليمن الآن، بوعي جماعي وشجاعة أخلاقية، فإننا نخاطر بأن تتحول بلادنا إلى نسخة مأساوية أخرى من تلك البلدان التي لم تتعافَ إلا بعد عقود من الندم والدموع.

?وأخيرا نحو تعافٍ عادل يضمن ذاكرة لا تموت??إن مواجهة جريمة الإخفاء القسري لا تكتمل بمجرد كشف مصير الضحايا أو معاقبة الجناة، بل تتطلب السير في طريق طويل نحو تعافٍ وطني شامل، يُعيد ترميم النسيج الاجتماعي، ويُقيم العدالة على أسس إنسانية متينة.??لابد من إدماج هذه القضية ضمن برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية، برنامج يتحسس أوجاع الضحايا، ويخلد ذكراهم، ويُصون حقوقهم، ويُجسد روح المصالحة والمسامحة الحقيقية لا الشكلية. برنامجٌ يجعل من الذاكرة الجماعية جدار حماية ضد النسيان، ويُحوّل الألم إلى وعي، والمعاناة إلى دروس تحفظ الأجيال من السقوط في براثن العنف مرة أخرى.??العدالة ليست مجرد محاكم، بل مسار طويل من التضميد والاعتراف، من التعليم إلى الإعلام، من المؤسسات إلى الضمير العام. ومن دون ذلك، سيبقى الإخفاء القسري جرحًا مفتوحًا في جسد اليمن، يُهدد مستقبلها كما مزق ماضيها.