هولوكوست اللاجئين الأفارقة في صنعاء

2021-03-14 الساعة 05:37م

في مسيرة عبور المستضعفين والمفقرين والخائفين الهاربين من الحرب، ظلت الجغرافيا اليمنية والأفريقية مناطق نشطة لتنقل المواطنين بحثاً عن فرصٍ للنجاة من الحروب الداخلية، أو طلباً لفرص مواتية للعمل، وإذا كان اليمن، ظل عقوداً، منطقة عبور آمن نسبياً للأفارقة الهاربين من جحيم الحرب في بلدانهم، إلى بلدان الوجهة، بما في ذلك تحوّل اليمن بالنسبة للاجئين إلى بلدٍ مضيف بديل مؤقت أو وطن ثانٍ، بحيث اندمج آلاف من اللاجئين الأفارقة في العقود الأخيرة في المجتمع المحلي، كمواطنين أو وافدين، فإن البلدان الأفريقية المتاخمة لليمن، من الصومال إلى إثيوبيا، وغيرهما من بلدان القرن الإفريقي، كانت أكثر حساسيةً حيال معاناة اليمنيين، من معظم الدول العربية، إذ فتحت حدودها أمام الهاربين من الحرب، ووطّنت مئات من العائلات اليمنية.

وحتى مع تحوّل اليمن إلى بؤرة خطرة بسبب اتساع رقعة الحرب، فإن ذلك لم يمنع استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة إلى الأراضي اليمنية، على الرغم من تعرّضهم لشتى أنواع الانتهاكات والجرائم من أطراف الحرب المحلية والإقليمية، إذ قتل عشرات من اللاجئين الأفارقة جرّاء قصف طيران التحالف العربي في سواحل مدينة الحديدة، بما في ذلك في أثناء عبورهم في الداخل اليمني، وكذلك تعرّض مهاجرون أفارقة للاغتصاب في سجون مدينة عدن، ومع بشاعة كل تلك الجرائم التي يتعرّض لها اللاجئون الأفارقة في اليمن، فإن جريمة مركز التوقيف في مبنى الجوازات في صنعاء تفوق كل الجرائم التي اختبرها اللاجئون الأفارقة، كونها جريمةً ضد الإنسانية والأعراف الدولية، وأخلاق اليمنيين، إذ قتل، بحسب آخر الإحصائيات، أربعمائة لاجئ، معظمهم من الإثيوبيين، وأصيب أكثر من خمسمائة جريح.

تجاوزت جريمة حرق اللاجئين الأفارقة في مركز التوقيف في صنعاء كل الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق اليمنيين، لما فيها من القصدية في تعمّد إزهاق أرواح الأبرياء العزّل الذين هربوا من الحرب في بلدانهم، ليُقتلوا، وبشكل متعمد، على يد الجماعة، إلا أن جريمة حرق اللاجئين متعدّدة الأوجه، بدأت من عملية احتجاز اللاجئين التعسفي، وبدون أي مسوغ قانوني، إذ اعتقلت سلطات الجماعة مئات من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، منهم من يمتلك إقامة مؤقتة، وأوقفتهم في مراكز احتجاز مختلفة، ما بين المنافذ الحدودية في مدينتي صعدة وصنعاء.

وفي هذه المراكز الاحتجازية، مارست سلطات الجماعة أبشع الممارسات ضد المحتجزين، سواء بتكديس مئات في أماكن معزولة وقذرة، تفتقر لأدنى متطلّبات الحياة الآدمية، بما في ذلك تجويعهم وحرمانهم من الاتصال بذويهم، وهو ما أدّى إلى احتجاج الموقوفين على سوء معاملة العسكر في مركز التوقيف في صنعاء، لكن سلطة الجماعة لم تكتف بحرمان اللاجئين من متطلّبات الحياة، بل وحرمتهم من حقهم البشري بالتعبير عن الاحتجاج على سوء المعاملة، إذ رمى حرّاس مركز التوقيف قنبلتين على المحتجّين، متعمدين قتل مئات من اللاجئين وحرقهم. وفيما أنكرت سلطة الجماعة مسؤوليتها عن الجريمة، محمّلة المنظمة الدولية للهجرة (التابعة للأمم المتحدة) المسؤولية، فإنها تعمّدت إخفاء جريمتها، من خلال تطويق المستشفيات الحكومية التي يتعالج فيها الجرحى، واعتقال شهود العيان، وكذلك منع أي محاولة اتصال بين اللاجئين وأقربائهم خارج مركز التوقيف.

كذلك أطلقت النار على وقفة احتجاجية للاجئين المتضامين مع المحتجزين القتلى والجرحى أمام مبنى الأمم المتحدة في صنعاء، بعد يوم من الجريمة. وبالتالي، تتحمّل الجماعة المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل اللاجئين وحرقهم، بظروفها ومسبّباتها، كما تتحمّل المنظمة الدولية للهجرة، هي الأخرى، جزءاً من المسؤولية، سواء في تواطئها مع الجماعة، في التستّر على الجريمة، إذ لم تعلن المنظمة الجهة المسؤولة عن الحادث، كما أنها صمتت سنواتٍ عن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الأفارقة في مراكز احتجاز مجهولة، بما في ذلك معاملاتهم اللاإنسانية من الجماعة، ولكون المنظمة تشرف على هذه المراكز، أو على الأقل، تشترك بالإشراف مع سلطة الجماعة، فهذا يجعلها في موضع شريكٍ غير مباشر في الجريمة.

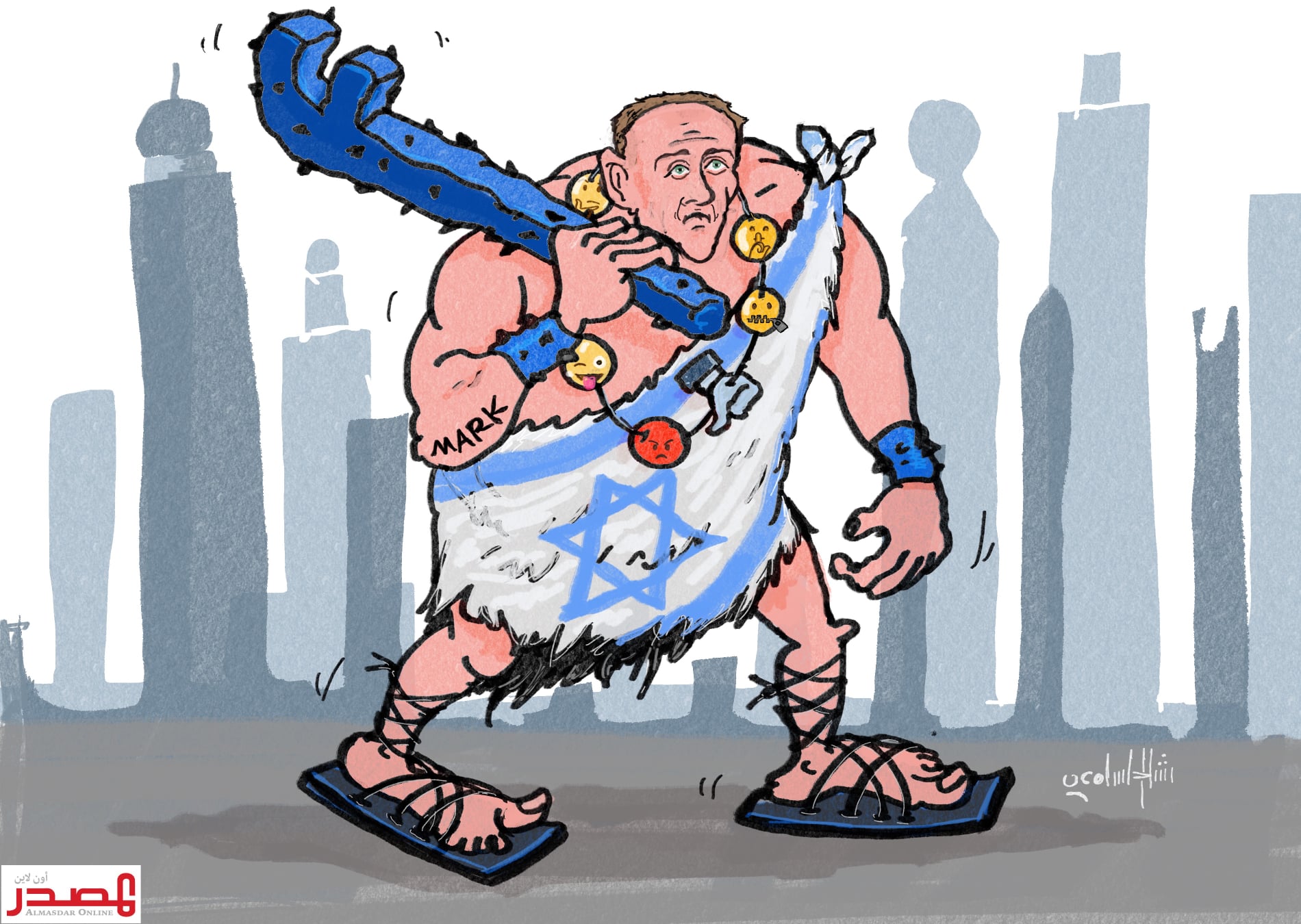

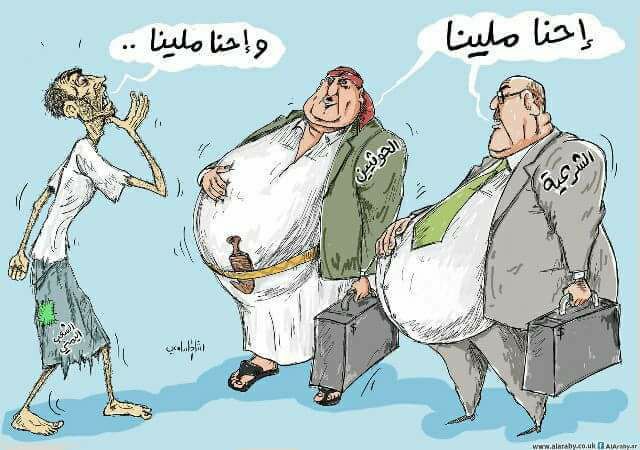

تكشف جريمة حرق اللاجئين الأفارقة التي ارتكبتها جماعة الحوثي عمداً عن سلوكها وتعاملها مع الآخر، يمنيين كانوا أم لاجئين، مواطنين أو معتقلين في سجون الجماعة، وهو التعامل بوحشية وحرمانهم من حقوقهم. ومن جهة ثانية، هو يؤكد أن الجماعة التي تحوّلت إلى سلطة أمر واقع، بفعل القوة والغلبة، لم تستطع مغادرة بنيتها المليشاوية، كعصابة متغلبة، والتصرّف كسلطة أمر واقع، حتى بالحد الأدنى منها، إذ عطّلت العمل بالقوانين الدولية التي تنظم علاقة السلطة باللاجئين، وكذلك الوافدين، والتي تقتضي تحمّلها المسؤولية السياسية والأخلاقية في حمايتهم في المقام الأول، وضمان حقوقهم الآدمية في السلم وفي النزاعات، إلا أن العصابة التي شاءت أقدار اليمنيين المأساوية أن تكون سلطة أمر واقع مارست إجرامها على اللاجئين لقمع احتجاجهم، وقامت بعملٍ أكثر وحشية، إحراقهم عمداً، كما تعمّدت، كعادتها، التحايل على مسؤوليتها الكاملة عن الجريمة، من خلال تسويقها إعلامياً حادثاً فردياً غير مقصود، قام به حرّاس مركز الحجز. وهذا لا يخلي أبداً مسؤوليتها في القتل العمد، بما في ذلك احتجاز اللاجئين، وإن كشف عن جزء مما يعانيه المعتقلون اليمنيون في سجون جماعة الحوثي، من البطش والانتهاك، وكذلك تعامل قواتها الأمنية وقتلها الأبرياء.

لم تكن حادثة إحراق جماعة اللاجئين الأفارقة إلا صورة مكثفة عن سياسة الجماعة حيال اللاجئين، طوال سنوات الحرب؛ والتي تقوم على الانتقاص من كرامتهم، وتحويلهم إلى سلعة للقتل، وكذلك الابتزاز النفسي ومصادرة حرّياتهم. فمن جهةٍ، استمرّت جماعة الحوثي في استخدام اللاجئين في جبهات القتال ضد قوات الشرعية في مناطق المواجهات، كموارد بشرية، مقاتلين وبدون مقابل مالي، وذلك من خلال وسائل التهديد والإجبار، وأحياناً الخطف، بحيث قُتل لاجئون في الجبهات من دون أن يعرف أهلهم عن مصيرهم، فيما تغاضت منظمة الهجرة عن التجنيد القسري للاجئين الأفارقة.

ومن جهة أخرى، لم تتوانَ الجماعة في استغلال تدفق مئات آلاف من اللاجئين الأفارقة سنوياً، لتدرّ عليها أموالاً طائلة، إذ انخرط مسؤولون وقيادات أمنية في الجماعة في شبكات ابتزاز اللاجئين التي تصل أحياناً إلى التهديد بالقتل، حيث تساومهم على حريتهم، إما بدفع أموال للمسؤولين أو الاستمرار في احتجازهم في مراكز الاعتقال، بحيث يضطر مئاتٌ من اللاجئين المغلوب على أمرهم إلى البحث عن وسائل مكلفة لشراء حرّيتهم من الجلادين، واللجوء، في حالات كثيرة، إلى اقتراض الأموال من أسرهم الفقيرة في بلدانهم التي تعاني مثل اليمن ويلات الحرب.

في الجرائم الوحشية التي تتجاوز القدرة على الفهم، ليس ثمّة ما يقال سوى إن البشاعة والقذارة والإجرام تحتاج مخيلة المجرمين والمرضى النفسيين، لتعيد تمثيل مشهد ظهيرة يوم السابع من شهر مارس/ آذار الحالي، حين قتل مئات من اللاجئين الإثيوبيين وغيرهم من الجنسيات الأفريقية، وتفحّمت جثثهم في مركز التوقيف في مبنى الجوازات في صنعاء، وهم يحاولون الهرب من النيران التي حاصرتهم، أطفال لم يروا الحياة بعد، وشباب كانوا يأملون أن يجدوا في مكانٍ ما من هذا العالم البائس فرصةً لحياة كريمة، وإنقاذ أسرهم في قراهم البعيدة من الفقر، فيما لم يبق في فضاء صنعاء المباحة والمستباحة سوى صدمة حرق اللاجئين، ورائحة شواء بشري قامت به جماعة إجرامية مستهترة، من دون أن يرفّ لها جفن.

*نقلا عن صحيفة العربي الجديد