عيد العاطلين

2015-05-03 الساعة 09:28ص

الأرقام التي نشرت حول عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية بمناسبة الأول من مايو (أيار)، بلغت نسبًا قياسية ومخيفة. ومع ذلك، الغالبية احتفت بـ«عيد العمال» بصمت وسكون، وقليل هم من احتجوا وأسمعوا أصواتهم. وفي أحسن الأحوال كان «تويتر» مكانًا للغضب الهادئ والمريب. بين اللبنانيين من طالب وزارة العمل بتوفير جواز سفر أجنبي يسمح لهم بالهروب، ومنهم من اقترح رفع الرواتب ليتمكن من دفع غرامات قانون السير الجديد التي تبلغ إحداها 5 مرات الحد الأدنى.

زيادة على التقاعس والكسل، وتجاهل قيمة العمل، جاءت الحروب والفتن لتشلّ ما تبقى من أمل. وشتان بين الدولة الدنماركية التي تشجع على زيادة النسل، بأساليب سوريالية، بعد أن هرمت البنية السكانية، ومصر التي تصدّر الشباب بعد أن ضاقت البلاد بما وسعت. في الدنمارك، لوحظ ارتفاع نسبة الإنجاب أثناء العطل، وفي الدول العربية تكاد الإجازات «القسرية» الكئيبة تصبح وباء وطنيًا، يستشري كما النار في الهشيم. لهذا ليس غريبًا أن يصبح عدد الولادات بين النازحات السوريات في لبنان مثلاً، يوازي - بحسب بعض التقديرات - عدد المواليد اللبنانيين. فلا سبيل لإحصاءات دقيقة، طالما أن الوضع في المستشفيات متعذر، في أحيان كثيرة، وترف تسجيل الأطفال واستصدار أوراق ثبوتية، ليس بالضرورة متاحًا، لمن فقد السقف والأرض. وبالعودة إلى مصر فالتكاثر يكاد يكون أربعة أضعاف معدلات النمو السكاني في الدول المتقدمة، والشباب أكثر من نصف السكان، وثلثهم عاطلون عن العمل.

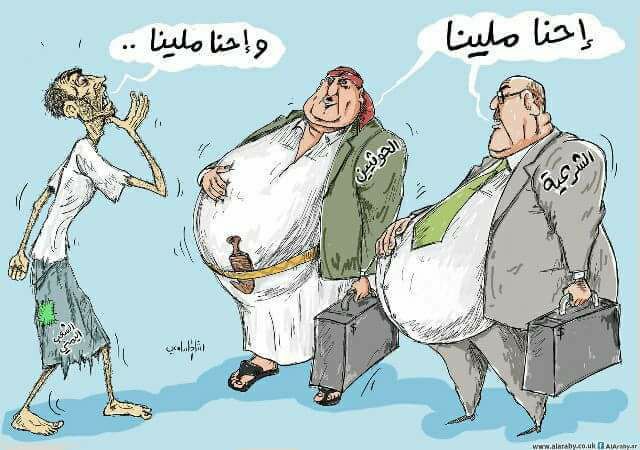

الأرقام على فداحتها قد تكون مراوغة، فالبطالة المقنّعة سمة عربية قديمة. فمن يصدق مثلاً أن 200 ألف من أصل مليونين في غزة، هم فقط المحرمون من نعمة العمل؟ بقليل من التدقيق، نكتشف أن 55 ألفًا آخرين، من موظفي السلطة الفلسطينية، وبطلب منها، هم في حالة عصيان، بسبب النزاع الداخلي بين فتح وحماس، ولا يذهبون كل صباح إلى أشغالهم، منذ ما يقارب ثماني سنوات، كما بقية من منّت عليهم السماء بنعمة الكدّ، ومع ذلك تدفع لهم رواتبهم. في كل الأحوال يقول مركز الإحصاء الفلسطيني إن 44 في المائة من القوى العاملة الفلسطينية في غزة هي بلا عمل، ومثلهم مليون مغربي، ونصف مليون تونسي، وملايين العرب الآخرين. أضف إلى هؤلاء جميعًا، من يعملون شكلاً، ولا ينتجون فعلاً. البنك الدولي يعتبر نصف العاملين على وجه البسيطة لا يزال إنتاجهم منخفضًا، أو أنهم بلا إنتاجية في الأصل. فكم عدد العرب الذين يجلسون في محال لا تبيع شيئًا طوال النهار؟ أو نصّبوا في وظائف صورية تنفيعًا لهذا المسؤول أو ذاك النافذ الكريم؟

العمل ليس راتبًا آخر الشهر، إنه أحد مفاتيح السعادة، واكتساب الثقة بالنفس. والدراسات العلمية أثبتت أن الجهد يبعد شبح الإحساس بالبؤس والوحدة، وأن الدماغ يفقد تدريجيًا قدراته المعرفية وحوافزه بفعل الاستكانة والركون.

ثلث الشباب العرب بلا عمل تبعًا للإحصاءات الرسمية، إما لقلة الفرص، أو لأن اختصاصاتهم - وهنا نتحدث عن أصحاب الشهادات - لا تتناسب وحاجة السوق.

يقال اليوم إن 60 في المائة من المهن التي ستكون موجودة عام 2030، لم تولد بعد، ولا نعرف لها اسمًا أو توصيفًا، وإن نصف المهن المتعارف عليها الآن ستكون قد انقرضت، بفعل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم. ماذا تعرف جامعاتنا عن حاجات المستقبل، طالما أنها تخفق حتى في صنع يومها؟ من يملك إجابات عن حيرة مئات آلاف الطلاب العرب، الواقفين على أبواب المؤسسات التعليمية العليا، يسألون أي فرع نختار كي يكون العيش الكريم ممكنًا أو حتى مأمولاً؟ باتت وظيفة الجامعات أن تعلم الطالب كيف يعلم نفسه مدى الحياة، وكيف يجعل الديناميكية المعرفية حليفته الدائمة، والاختصاصات المتقاطعة جزءًا من استراتيجياته، لمكافحة غدر التقلبات الآتية حتمًا.

فرنسا تذكرت الملايين الخمسة المحرومين من الشغل على أرضها، في عيد العمال، البعض ارتأى أن يستقبل هؤلاء في الشركات والمؤسسات، في هذا اليوم، على الأقل، لفك عزلتهم. اقتراح يبدو رومانسيًا، لكنه يبقى أفضل من التعامي المطبق.

المصيبة الكبرى متأتية من الحروب والعنف وانعدام الأمن، لكن الكارثة الكبرى سابقة على الثورات، وقد تكون أحد أسباب انحرافاتها المدمرة. ثمة أقسام في الجامعات العربية تموت تدريجيًا كما «الفلسفة» التي تكاد تخلو من مريدين أو تتحول إلى اختصاصات «أنثوية» كما الأدب العربي. ولعل الآداب كلها تركت ملعبها للنساء، باعتبارها علومًا مصابة بعقم مزمن، لا يليق بالرجال.

«الفلسفة» لم تعد فقط قراءة في الماورائيات وماهية الأشياء، وتوغل في الحكمة على طريقة أفلاطون وأرسطو. أحفاد حكماء زمان باتوا أكثر قربًا من الأرض ومشكلات شعوبهم. فلاسفة اليوم يبحثون في أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، ومدى إنسانية الاستنساخ، وجدوى إطالة أعمار المرضى المنهكين، وسلوكيات المتمولين، ومعنى الاعتراف بقيمة الجهد المبذول للعاملين والكادحين. فلسفة «اللاجدوى» و«اللامعنى» التي تبناها العرب، تدريجيًا، باتت تنسحب على كل مفهوم، بما فيها ضرورة «التقدم» و«قيمة العمل» وأهمية «المعرفة» أو حتى الحق في حياة بشرية «كريمة».